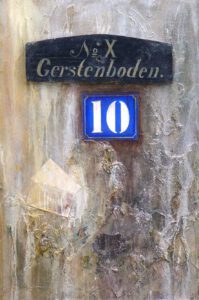

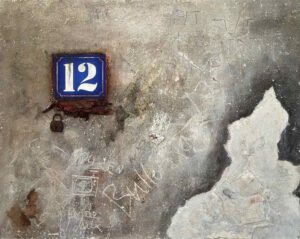

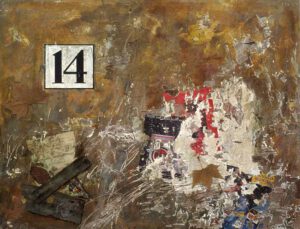

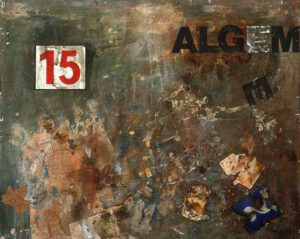

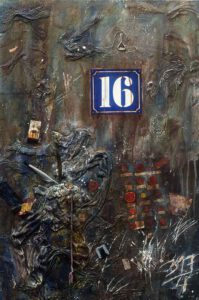

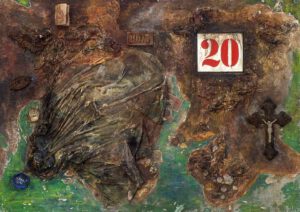

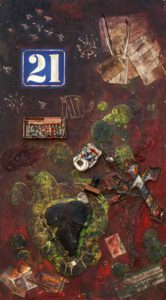

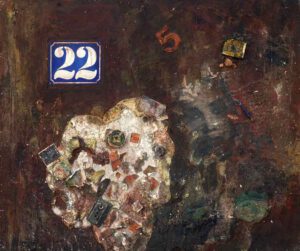

No.1–No.36

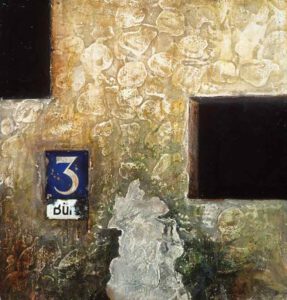

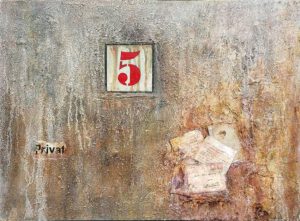

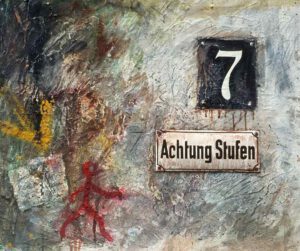

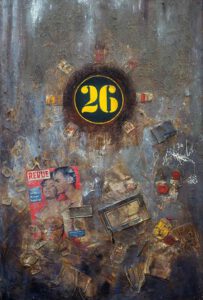

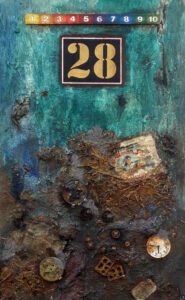

Mit der collagenartigen Darstellung des abstrakten Begriffes Zeit in einer abgeschlossenen Serie von chronologischen Reliefabbildungen beschäftigt sich der Künstler Gerd Pfleiderer. Als Objekte seiner Gestaltungsarbeit verwendet Pfleiderer Relikte und Überbleibsel aus dem Leben von Menschen und persönliche Gegenstände, die für den einzelnen einen besonderen Wert haben, aber nach dem Verschwinden der Bezugsperson vollkommen wertlos zu sein scheinen. Pfleiderer verwendet beispielsweise Zeitungsausschnitte mit Todes oder Heiratsanzeigen als Meilensteine des Begriffes Zeit im Verhältnis zum Leben, denn gerade der Beginn und Ende haben für den Künstler eine besondere Relevanz.

Die teilweise in Braun- und Grautönen ausgeführte Hintergrundbemalung illustriert die Vergänglichkeit des menschlichen Individuums, das im Verhältnis zum absoluten, fast unendlichen Zeitbegriff verschwindend gering wird. Dies kommt in seinen Werken sehr genau zum Ausdruck: Teilweise hat er sehr personenbezogen gearbeitet, indem er persönliche Dinge des täglichen Gebrauchs in einer Collage des Lebens zusammengebracht hat. Hierfür verwendete er teilweise auf dem Flohmarkt angekaufte alte Schachteln mit scheinbar wertlosen Briefen. Doch beim intensiven Beschäftigen mit den Objekten erschloss sich für den Künstler eine eigene Realität, die aus seiner Phantasie entstanden ist und aus seiner Sicht eine mögliche relative Wahrheit wird. Allerdings sind seine Versinnbildlichungen recht abstrakt und interpretationsbedürftig gehalten, nicht nur um das Interesse des Betrachters zu wecken, sondern auch um zur Auseinandersetzung mit dem Assoziationsfeld des Wortes Zeit und Leben anzuregen.

Nicht zuletzt deshalb heißen seine Serien „Zeiträume“, da die Zeit nicht ein eindimensionaler Begriff ist, sondern auch viel mit kulturellem Hintergrund und Lebensphilosophie zu tun hat. Insofern ist eine zunehmende Komplexierung der Bilder feststellbar, die sich in reliefartigen Umstrukturierungen mit teilweise harten Zäsuren äußert. Als Gestaltungselemente tauchen neben Relikten wie Briefen und Zeitungsabschnitten auch Dinge des täglichen Gebrauchs wie Notitzzettel, Zigarettenschachteln und Bruchstücke von Gegenständen auf. Allerdings nie vollständig, sondern als Fragmente eines Lebens, das nur noch in Resten nachempfunden werden kann. Es ist die Aufgabe des Betrachters, die Bruchstücke zu einem Gesamtbild zu integrieren. Sein Freund Thomas Rößler nennt die Darstellungsform eine „individuelle, subjektive Erfahrung von historischen Objekten“, die jedoch keine inhaltliche Festlegung oder Wertung vornehmen solle. Wichtig ist für den Künstler die Sinnlichkeit in der Darstellung von Geschichte, die bei der bloßen Faktenauflistung absolut zu kurz kommt. Dadurch kann eine viel nähergehende affektive Erfahrung mit der historischen Wahrheit erfolgen, hier kommt für Rößler der Zusammenhang von Kunst und Ästhetik ins Spiel. Die Realien mit der Aura des Authentischen können viel besser die subjektive Erfahrung mit Geschichte vermitteln“, erläuterte der Referent die Meinung Pfleiderers zum Umgang mit dem Begriff der historischen Wahrheit. Denn das Einzelerlebnis unterscheide sich sehr wesentlich vom Kollektivereignis auch aus historischer Sicht, wie er am Beispiel des Ende des letzten Weltkriegs verdeutlichte. Die Entzerrung von Faktenfülle und unpersönlicher Abstrahierung von menschlichen Erfahren von Leben und Tod scheinen ihm ebenfalls ein wichtiges Anliegen zu sein.

VIERNHEIMER TAGEBLATT, 19. Mai 1993